近日,海化重点实验室痕量元素及同位素示踪团队,通过国内外合作,在稀土元素(REEs)的时空变化及深层水示踪方法研究中取得新进展,相关成果以“Spatiotemporal variation of dissolved rare earth elements in the North Pacific Subtropical Gyre: Influence of biogeochemical cycling and application in tracing deep water”为题发表于国际顶尖期刊Global and Planetary Change上。

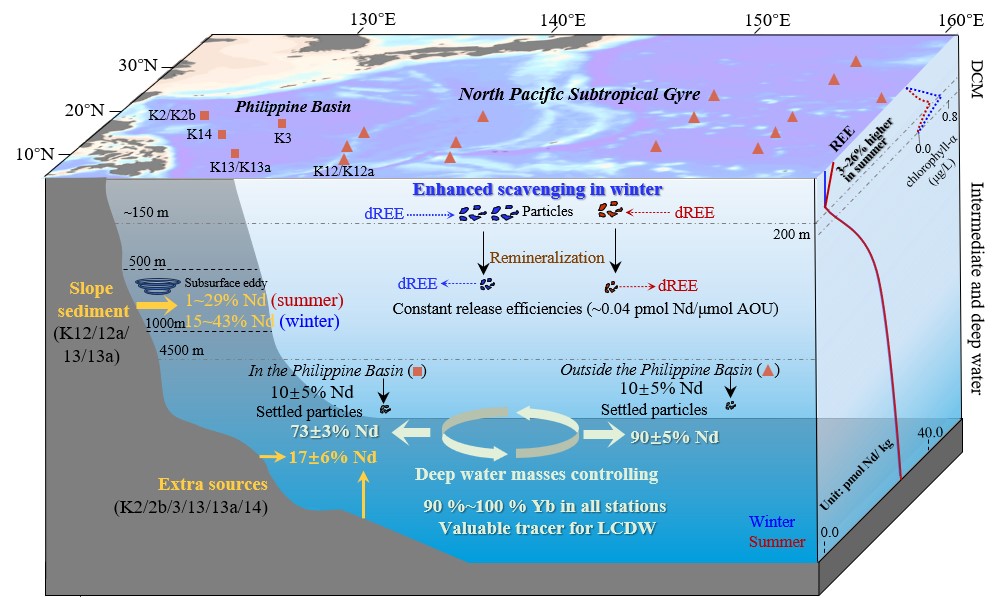

北太平洋副热带流涡区(NPSG)是最大的海洋连续生态系统之一,其痕量元素循环显著受到生物地球化学过程和海水界面过程的影响。甄别这些过程及其季节性差异,对深入理解海洋物质循环至关重要。然而,目前这方面的认知,特别是量化研究,还相当匮乏。海水中的REEs作为有效的化学示踪剂,可以为研究这些海洋过程提供有效信息。本研究依托两次GEOTRACES-CHINA航次(GPpr15),对NPSG海区的溶解态REEs展开了全面解析。重点揭示了受海水内部生物地球化学过程和海水界面过程的共同影响下,REEs的季节变化规律。此外,在深层水温度受全球气候变化影响的大背景下,本研究提出了一种示踪大洋深层环流的重要方法(图1)。

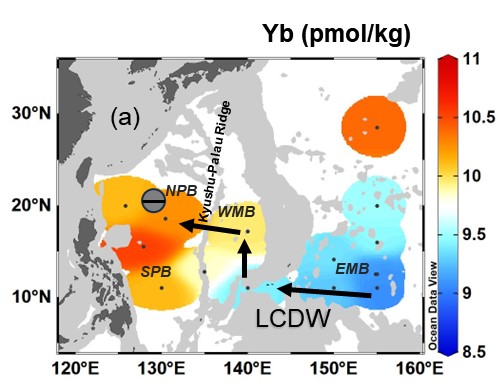

结果表明,叶绿素最大层以浅的水体中,冬季溶解态REEs的浓度显著低于夏季。这种季节性变化主要是因为冬季生物活动强,颗粒物对REEs的吸附清除的增强。研究还发现,冬季菲律宾岛陆坡输入对NPSG西部中层水体REEs的贡献高于其他季节,以钕(Nd)为例,占观测浓度的26%±11%。并且,NPSG区REEs在再矿化过程中的释放效率没有季节变化,和北大西洋环流区一样,均为0.04 pmol Nd/μmol AOU(表观耗氧量)。这一恒定比值在追踪REEs外部来源、表征浮游生物群落结构、估算有机碳再矿化速率方面具有应用潜力。此外,验证了镱(Yb)在4000m以深大洋深水层的水团路径示踪能力。在4500m,Yb浓度能清晰反映下层绕极深层水(LCDW)在马里亚纳海盆和菲律宾海盆的分布(图2)。在深层水温度受气候变化干扰时,Yb可以作为有效的化学示踪工具,补充传统温盐指示参数的不足。

中国海洋大学曹阿翔博士后为该论文的第一作者,中国海洋大学刘茜副教授为通讯作者,合作者包括富山大学Jing Zhang教授、中国海洋大学毕业研究生刘真松、中国海洋大学任景玲教授、厦门大学蔡毅华教授、周宽波副教授、郭香会教授、柳欣教授。该研究得到国家重点研发计划(2023YFF0805001)、国家自然科学基金重大项目(41890801)、日本学术振兴会(JP20H04319、JP22H05206)项目的资助。

图1西北太平洋溶解态REEs全水柱的季节变化、影响因素及深层水示踪应用概念图

图2 在研究区域的4500 m,Yb浓度 (pmol/kg) 的分布图

论文来源及链接:

Cao A., Liu Q., Zhang J., Liu Z., Ren J., Cai Y., Zhou K., Guo X., Liu X., 2025. Spatiotemporal variation of dissolved rare earth elements in the North Pacific Subtropical Gyre: Influence of biogeochemical cycling and application in tracing deep water, Global and Planetary Change,104719.

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.104719.