近日,中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室姚鹏教授课题组在国际地学TOP期刊《Catena》(中科院一区,2024年影响因子5.4)发表了题为“Sources, degradation, and thermal stability of organic matter in riparian soils along two major rivers of China” 的研究成果,报道了我国长江与黄河沿岸土壤中以木质素为代表的有机质的时空变化特征。

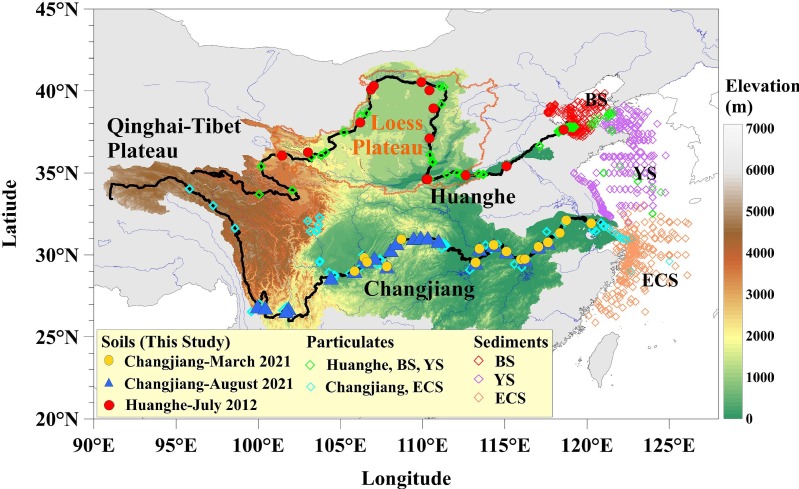

土壤是陆地生态系统中最大的有机质(OM)储库,在全球碳循环中起着至关重要的作用。然而,目前关于大河流域土壤中木质素及有机质热稳定性的相关研究比较匮乏。该研究在长江和黄河沿岸于不同季节采集了土壤样品共55个(图1),分析了其粒度(MGS)、比表面积(SSA)、总有机碳(TOC)、稳定同位素组成(δ13C)、木质素及热重等参数,对土壤中有机质的来源、降解和热稳定性的时空分布特征进行了研究,并结合文献报道的长江、黄河颗粒物及中国东部边缘海沉积物中的有机质数据,讨论了陆源有机质由陆向海的变化过程。

图1. 长江与黄河沿岸土壤采样点分布图

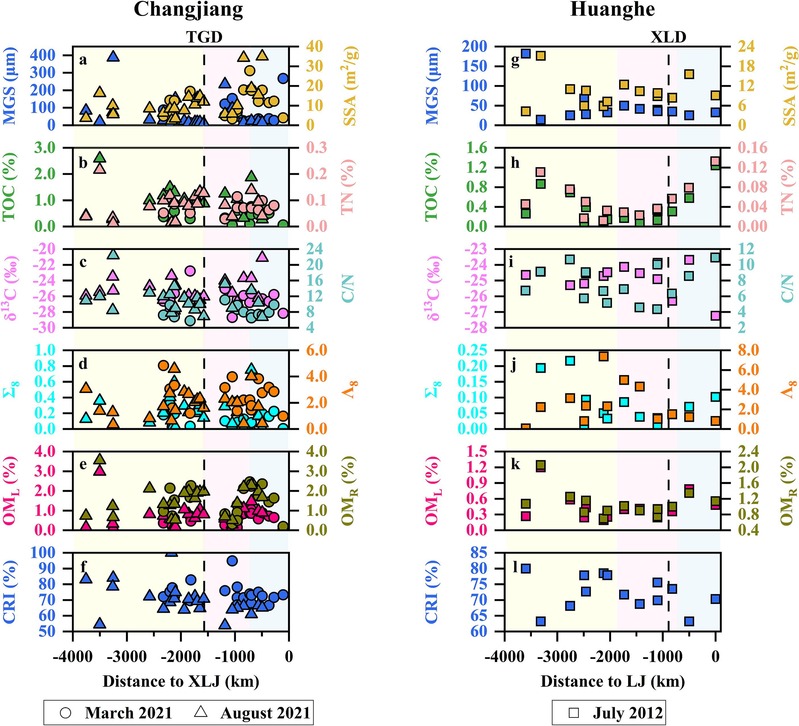

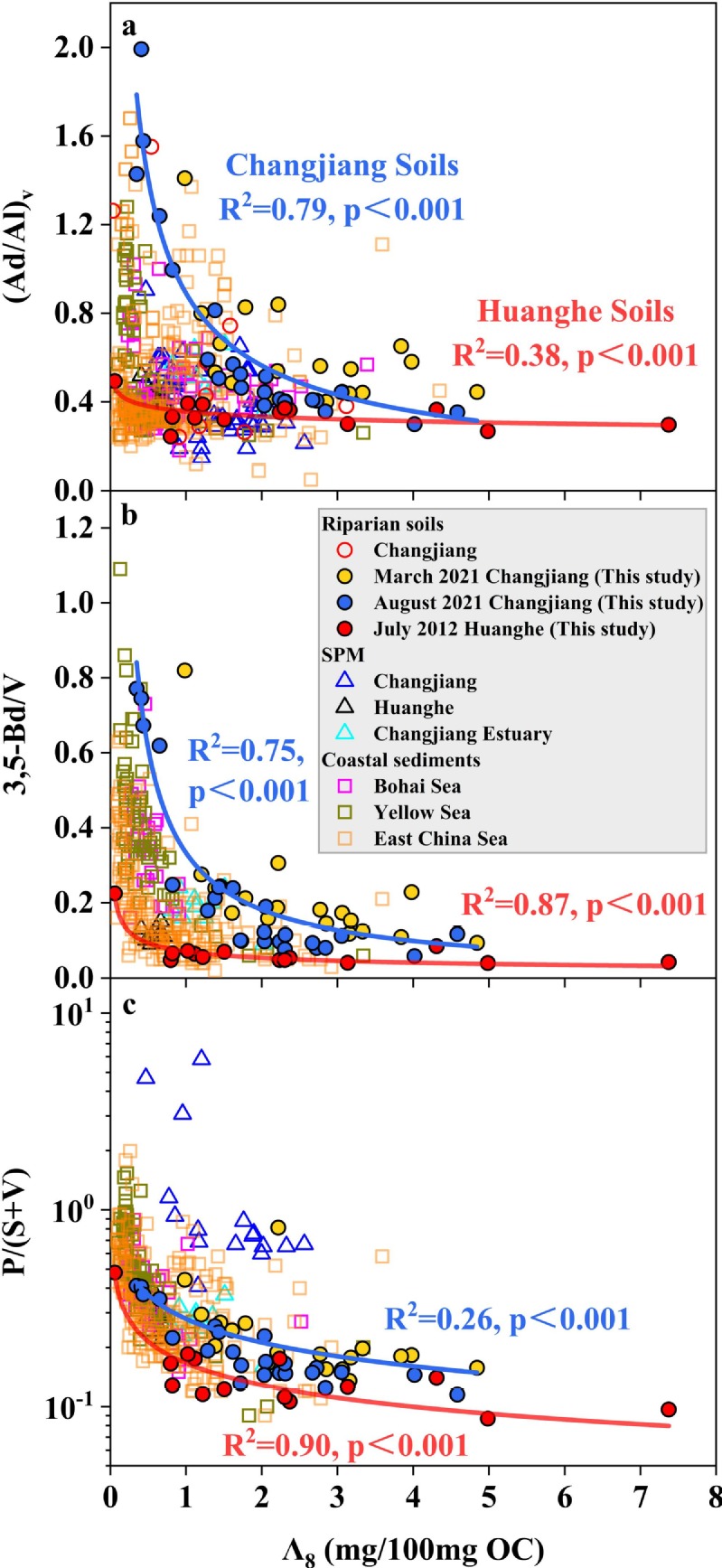

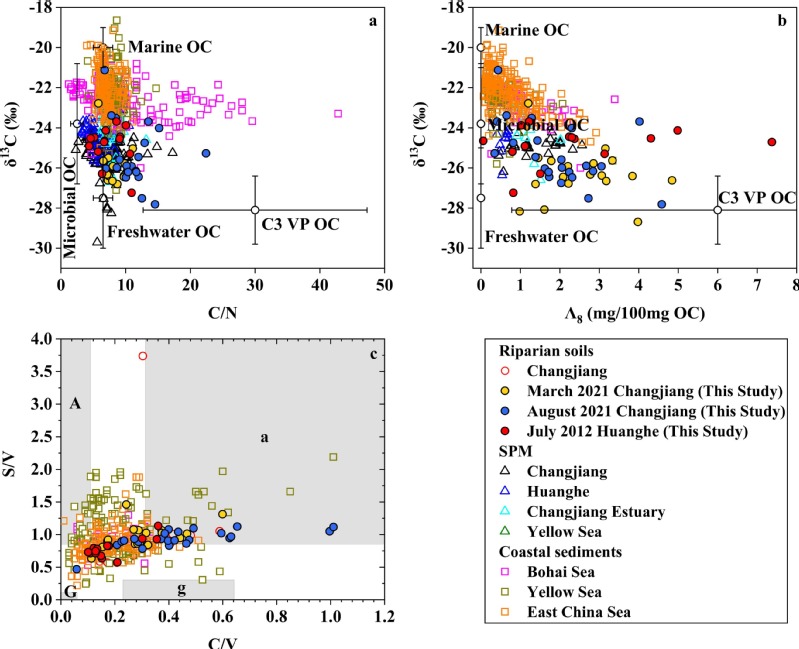

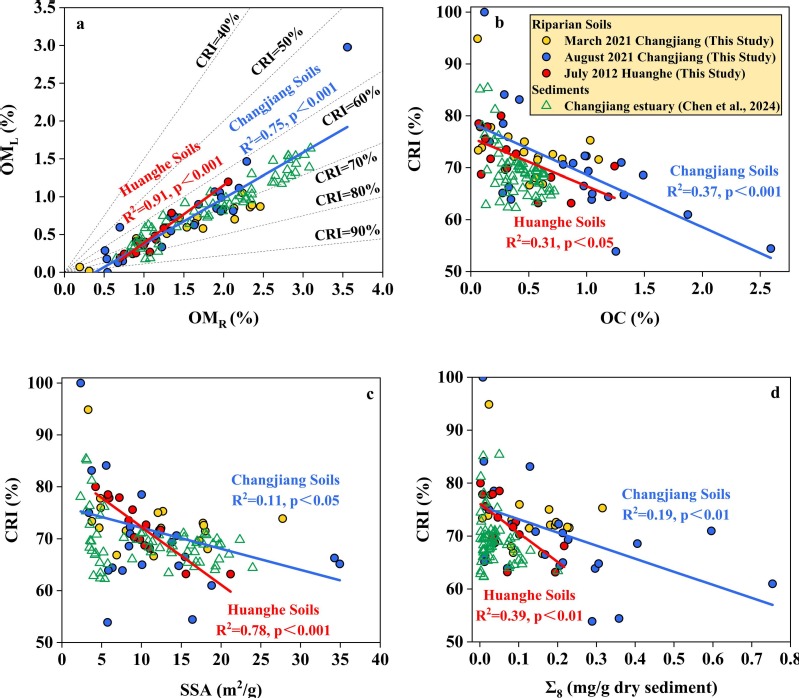

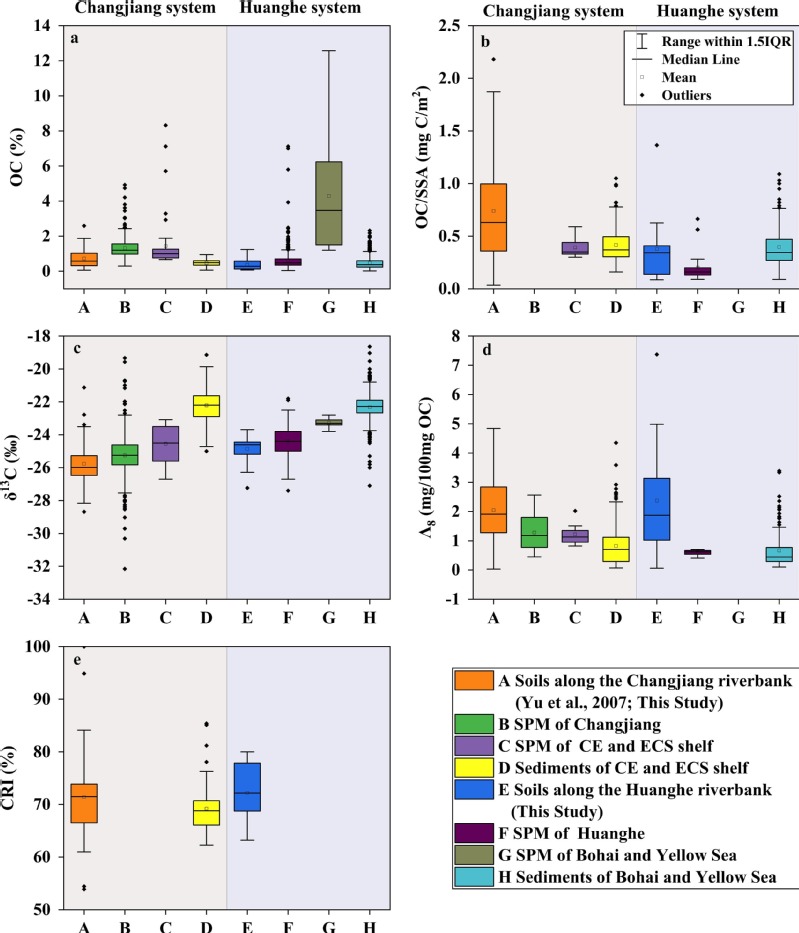

研究表明,长江、黄河土壤有机质特征存在明显的空间异质性和季节变化(图2),很大程度上受流域气候背景、水文条件、土壤类型和植被类型的变化控制。值得注意的是,长江沿岸土壤中TOC与木质素含量(Λ8)及单位比表面积有机碳与木质素含量均高于黄河沿岸土壤,特别是夏季,表明长江沿岸土壤中有机质的生产和保存整体要优于黄河沿岸土壤。然而,黄河沿岸土壤中木质素的降解程度反而要低于长江沿岸土壤,尽管木质素降解程度与含量之间往往呈现非线性负相关关系(图3)。这可能与黄河流域降雨少、侵蚀弱,气温低和微生物作用不强有关。

图2. 长江与黄河沿岸土壤中有机碳、木质素和热稳定性参数的时空变化

图3. 长江与黄河沿岸土壤中木质素含量与降解参数之间的关系

稳定碳同位素、碳氮比和木质素参数显示长江与黄河沿岸土壤中的有机质主要来源于陆地高等植物和淡水浮游植物,并受到微生物作用改造。两个河流沿岸土壤中的木质素均是裸子植物与被子植物、草本植物与木本植物的混合来源,但夏季采集的长江沿岸土壤中的木质素有更多的草本被子植物贡献(图4)。

图4. 长江与黄河沿岸土壤中有机质来源相关参数

长江与黄河沿岸土壤中的有机质的热稳定性(以碳反应指数CRI表示)整体相差不大,但夏季采集的部分长江土壤中的有机质CRI要低于冬季,也低于黄河土壤,与夏季长江土壤中有机质含量较高相一致(图5),显示新生成,未被降解而损失的有机质具有较高的热活性(热不稳定)。

图5. 长江与黄河沿岸土壤中有机质的热稳定性参数

从河流沿岸土壤到边缘海沉积物,有机碳的δ13C均逐渐增大,木质素含量Λ8逐渐减小,体现了陆源有机质贡献的逐渐减少和海源有机碳的逐渐添加(图6)。与河流颗粒物和边缘海沉积物相比,土壤中木质素的降解程度较低,单位比表面积上的TOC和木质素含量Λ8则较高,进一步表明了由陆向海迁移过程中陆源有机质的大量丢失和降解程度增大。长江和黄河沿岸土壤有机质的热稳定性整体与长江口沉积物的差别不大,但夏季长江土壤有机质的CRI变化范围更大,也具有更低的CRI,表明土壤中能产生更多热活性的有机质。

图6. 长江与黄河系统中有机质参数由陆向海的变化

本研究填补了长江和黄河流域土壤中木质素和有机质热稳定性方面的关键知识空白,为更好地了解陆源有机质从陆地向海洋的迁移转化提供了基础。然而,目前针对有机质热稳定性的研究还不多,河流颗粒物和边缘海沉积物中有机质的热稳定性数据还没有或很少,制约了对有机质热稳定性在输运过程中的变化的认识,今后的工作应加强这一方面的研究。

中国海洋大学海洋化学专业硕士生王乐为第一作者,中国海洋大学姚鹏教授为通讯作者,合作者包括自然资源部第一海洋研究所赵彬博士、青岛海关技术中心叶曦雯研究员和中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室王楠博士等。研究受到国家自然科学基金(42076034; 42376046)及国家重点研发项目(2016YFA0600902)等的资助。

文章信息:Le Wang, Peng Yao*, Zheng Wang, Bin Zhao, Nan Wang, Xiwen Ye, Chao Gao. Sources, degradation, and thermal stability of organic matter in riparian soils along two major rivers of China. Catena, 2025, 250, 108783. https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.108783